前言

随着这声悼念,人们纷纷回顾起他波澜壮阔的一生。

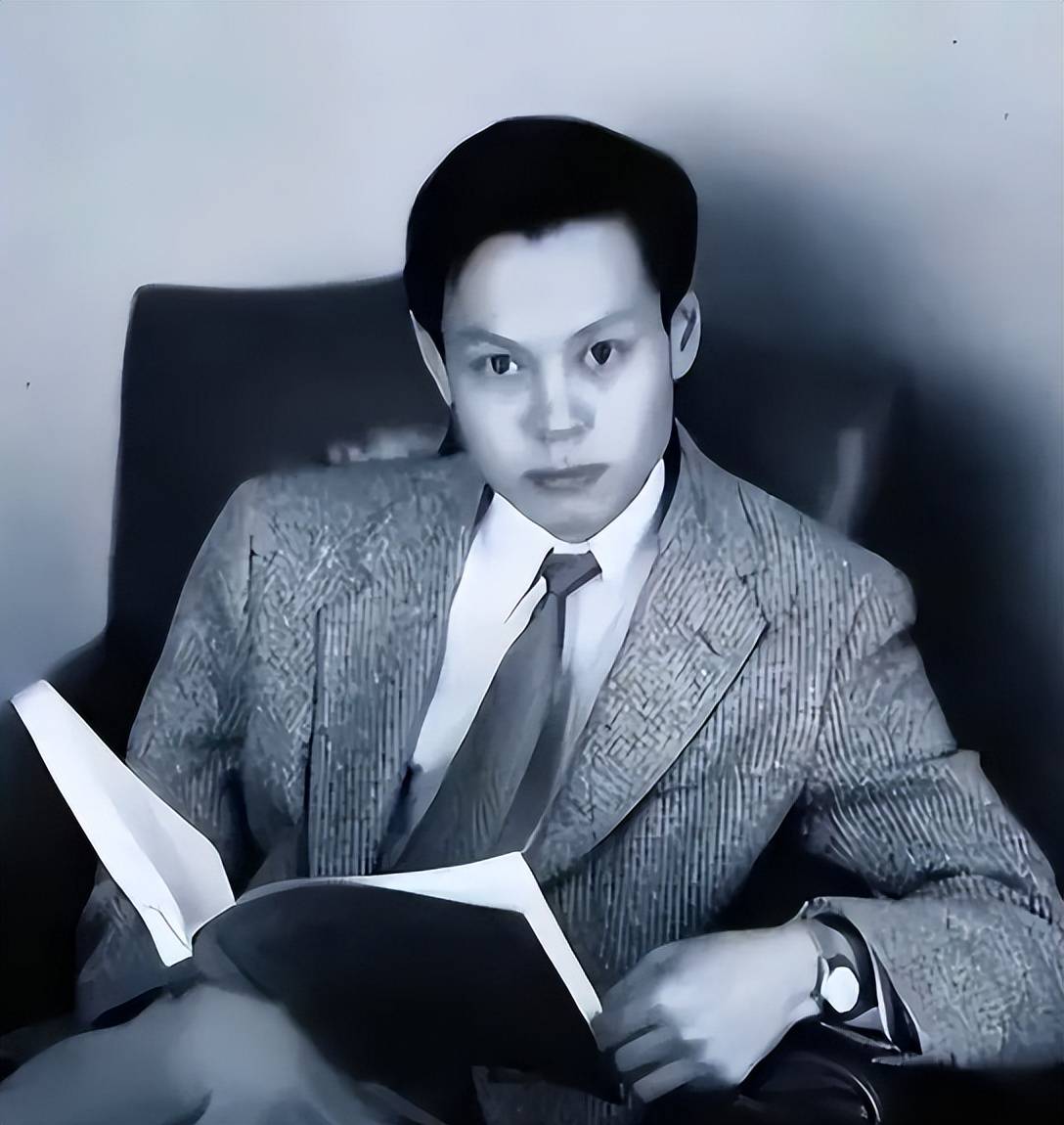

年少启蒙时,杨振宁便立下 “我要拿诺贝尔” 的志向。

此后,父亲的教导、校园里与同学的科研讨论,一步步点燃了他对科学的热忱。

这些也促使他获得诺贝尔奖,成功激励了万千中国人的心。

如今杨振宁老先生仙逝,在他的遗体告别仪式上,却出现了令人意外的一幕。

钻研的“技巧”

当代最伟大的物理学家之一 —— 杨振宁先生离我们而去了。

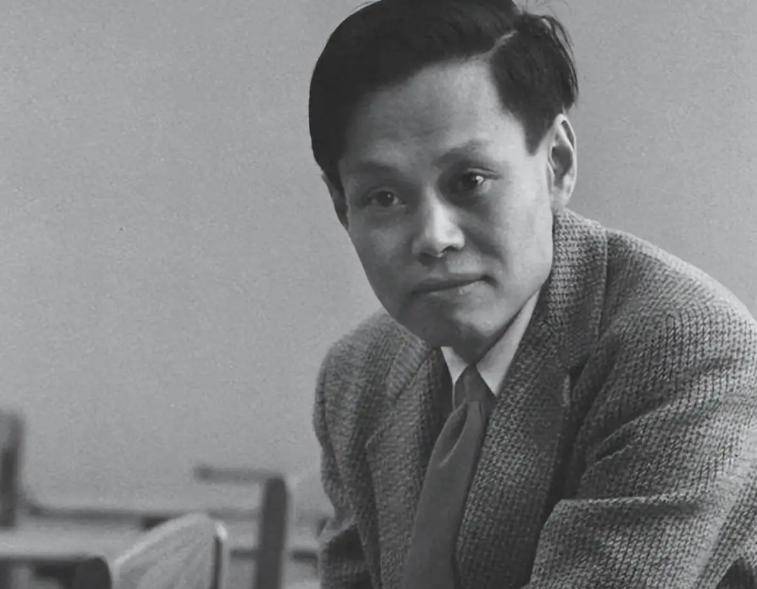

回望他的传奇人生,一切似乎都要从年少时的启蒙说起。

杨振宁的父亲杨武之是知名数学家,早早发现了儿子的过人天赋。

但这位父亲并未急于灌输知识,反而做出了一个“反常” 的决定。

他请人用两个暑假,带杨振宁学习《孟子》。

杨武之深知,儿子已有的天赋可顺其自然发展,而他没有的更需刻意培育 。

这份特殊的教育理念,为杨振宁后来的科研之路埋下了根基。

杨振宁曾在复旦大学一次演讲上分享过一个小故事。

在他于西南联大求学时,他曾与黄昆、张守廉组成了校园“三剑客”。

三人常泡在茶馆讨论量子力学。

有一次,讨论太过激烈,三人甚至熄灯后仍躺在床上你一言我一语的讨论。

最后见谁都说服不了谁,他们就下床点蜡烛起辩论 “哥本哈根解释”。

在杨振宁分享这个小故事时,台下笑声满满。

而杨振宁却画风一转,直言道:

“在和老友的辩论中,我学到很多,我要讲的是跟同学讨论是极好的学习机会。”

他的这番讨论,也被台下的网友评价受益匪浅。

而这种科研的“小技巧”,也曾出现在杨振宁的爱情中。

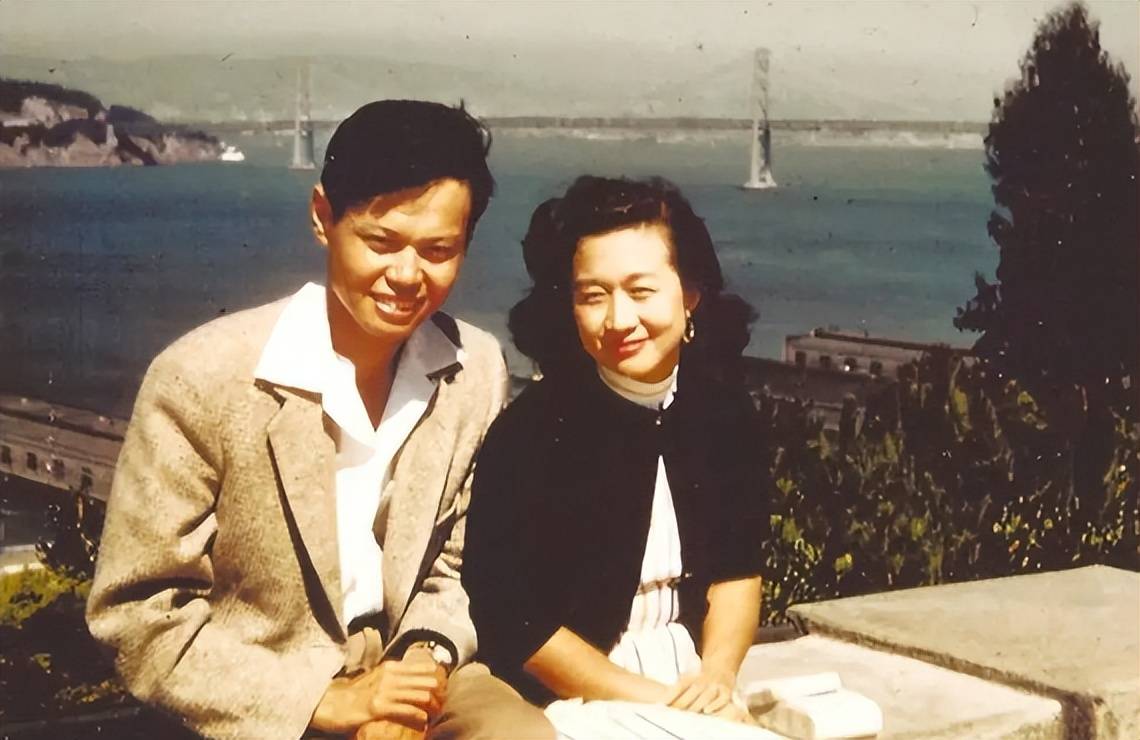

杨振宁与第一任妻子杜致礼重逢在普林斯顿的“茶园”中。

尽管当时的他早已见过杜致礼,但仍被优雅可爱的她迷了心神。

慌乱之际,他竟不慎将茶杯撞翻。

那泼洒而出的茶水,溅落在笔记本上,晕染开来。

杜致礼赶忙从怀中掏出一方手帕,为杨振宁拭去那点水渍。

此时,巧合的事情发生了。

杨振宁接过被水打湿的本子,却被一串被水渍打湿的数据吸引。

面对那段参数,他居然福至心灵,久违的灵感回到了他的脑中。

解决了他思考很久的难题。

而杨振宁也在事后回想,认为那就是他和杜致礼爱情的见证。

不过,这般注重学业的杨振宁,在初到美国科研时也曾闹出过趣事。

生命的厚度

初到芝加哥大学时,杨振宁满怀豪情壮志,一心想在实验物理领域做出成绩。

没想到的是,这番豪情壮志却受到了挫折。

当时实验室条件有限,而他参与的实验不仅需要扎实的理论基础,也依赖精细的动手操作。

杨振宁自认 “手工能力差”,实验过程屡屡不顺。

当时的实验室,甚至流传着一句“哪里有爆炸,哪里有杨振宇”的话。

杨振宁对此并未在意,反而在采访时也自我调侃道:

“我手笨嘛,做不好,就转理论了。”

这份对科学求索不易的体会,也化作了他日后在清华教书中最宝贵的财富。

在美国工作时,杨振宁就曾倡议成立清华大学高等研究院,更强调了 “学术为先” 的研究环境。

除此之外,杨振宁亲自募集资金,带头捐赠积蓄,为研究院奠定经济基础。

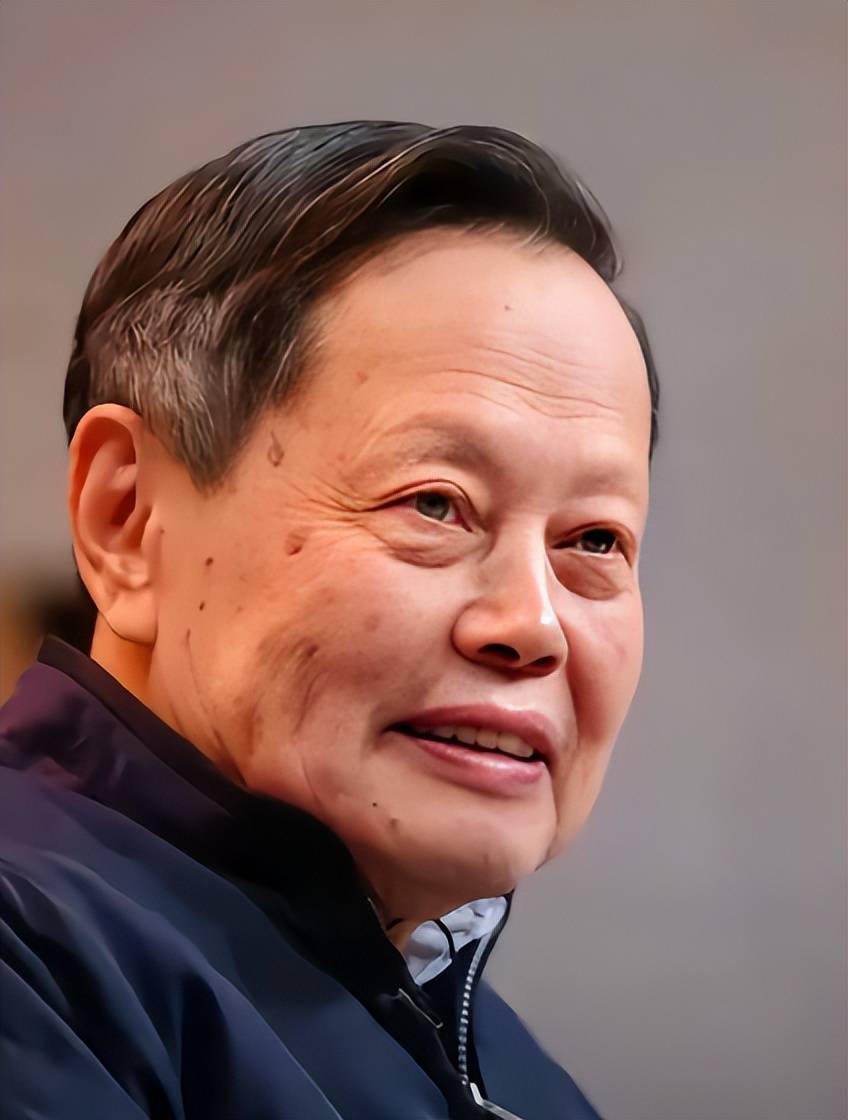

后来,81 岁的杨振宁从美国退休后,正式定居北京清华园。

在这个他曾经生长,父亲任职的地方,他决定以清华大学高等研究院名誉院长的身份,全身心投入科研与教育。

令人敬重的是,在82岁的高龄,杨振宁每周两次全程站立,中英文双语讲课。

听过杨振宁讲课的学生都评价:杨振宁老先生的课像故事,边听故事边学知识。

而除了教书育人,杨振宁也参加过各式各样的活动。

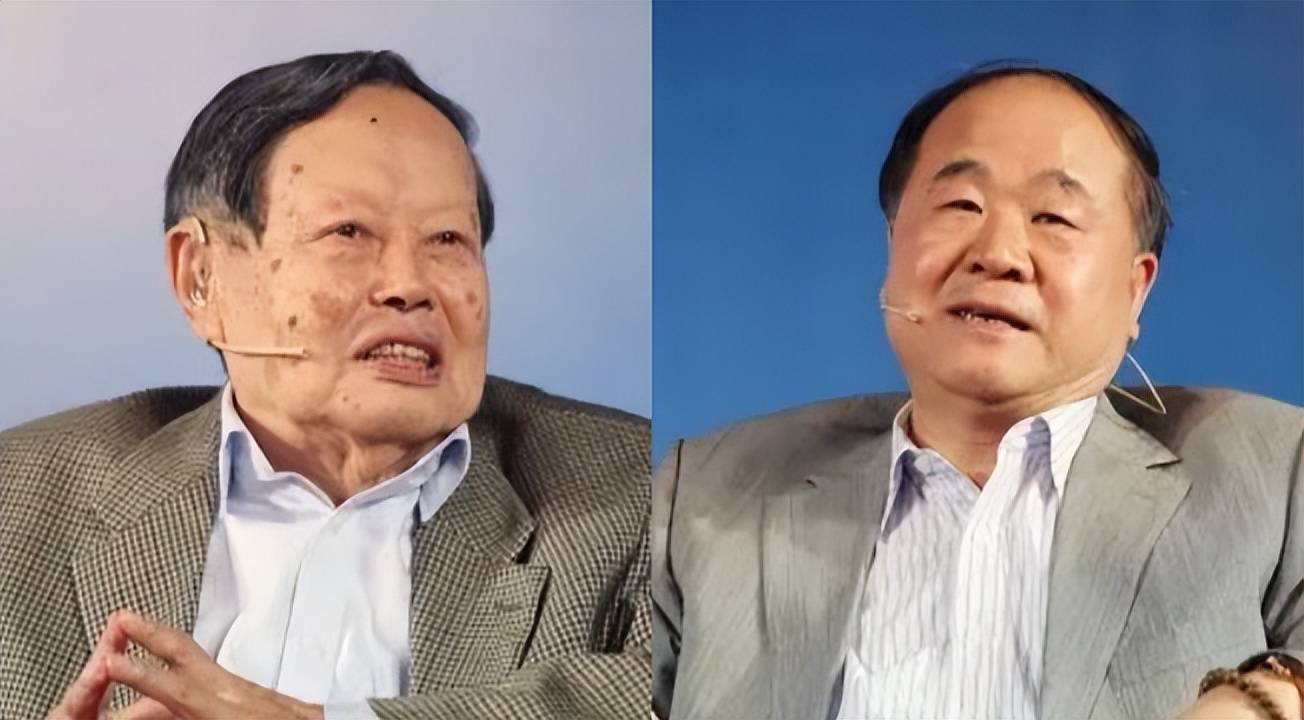

而其中,最被人关注的,则是杨振宁与“诺贝尔文学奖”得主莫言的过一场“特殊”的对话。

当被问及 “爱迪生最意想不到的发明” 时,杨振宁像孩子般调皮地说:“手机!”

他解释道:“用这个小东西就能和远在美国的人通话,多神奇啊!”

莫言则回答:“手机让人类的沟通超越了时空限制,确实是最魔幻的发明。”

这场对话中,杨振宁的幽默与童真,打破了公众对科学家的刻板印象,也让人,看到了鲜活的科学家。

然而,从今以后,这两位泰斗并做而谈的画面我们在也见不到了。

告别仪式上的“人情世故”

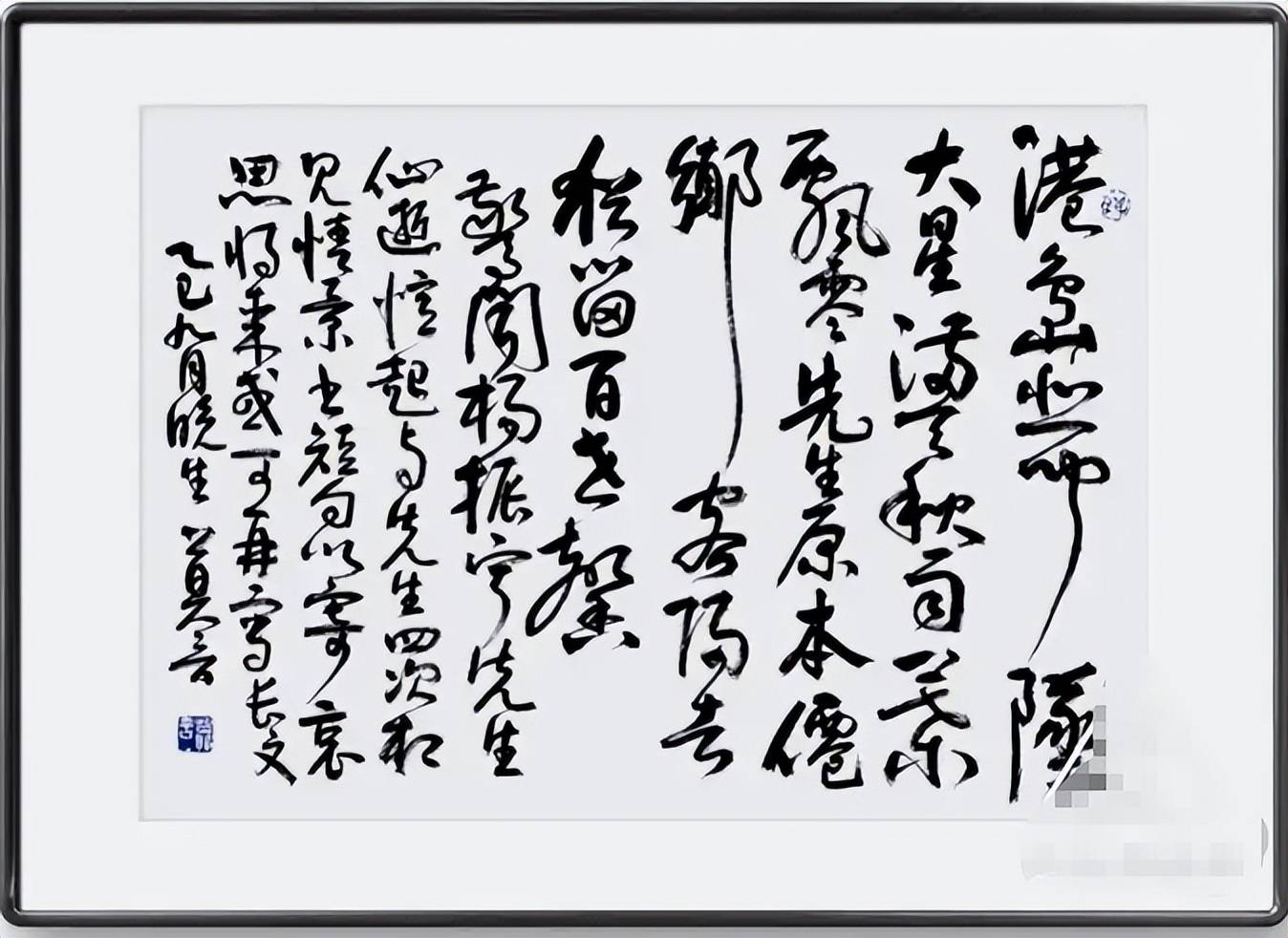

10 月 24 日,有记者获悉,莫言已通过手书短诗的方式,表达对杨振宁逝世的悼念。

回首过往,两位先生曾在活动中畅谈交流的场景,如今想来仍仿佛就在昨天。

恰在当日,杨振宁的遗体告别仪式于北京八宝山革命公墓举行,现场还出现了令人动容的一幕。

尽管当天秋风萧瑟、天气寒冷,但在八宝山革命公墓外,却自发排起了长长的队伍。

这些前来送别的人身着黑衣,眼中含着热泪,只为送杨老先生最后一程。

一位婆婆眼含热泪地说:“当我真的看到这样一个人的时候,我特别佩服他,敬佩他”。

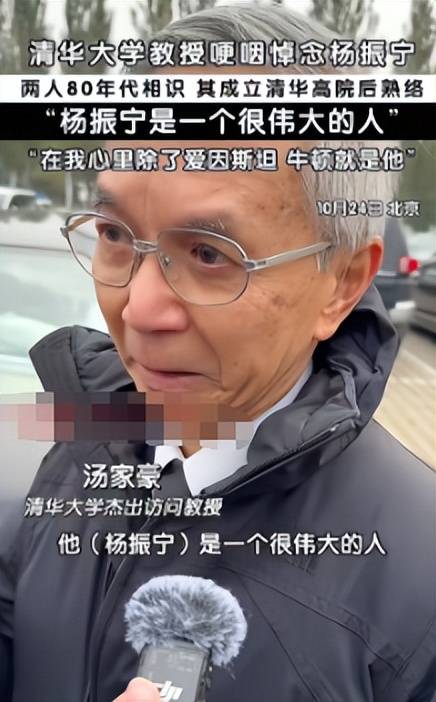

更值得注意的是,在这场仪式上,除了普通的群众也有学术界的学者前来送别。

面对记者的采访,清华大学的汤家豪教授直言:“他真的是很伟大很伟大的人。”

缅怀室里也是人群络绎不绝,包括退休教师、中学生甚至游客,他们排起长队,仔细翻阅记录杨老生平的册子。

而这个人们争相前来,纷纷依依不舍送别的场面,也引得网友直言:

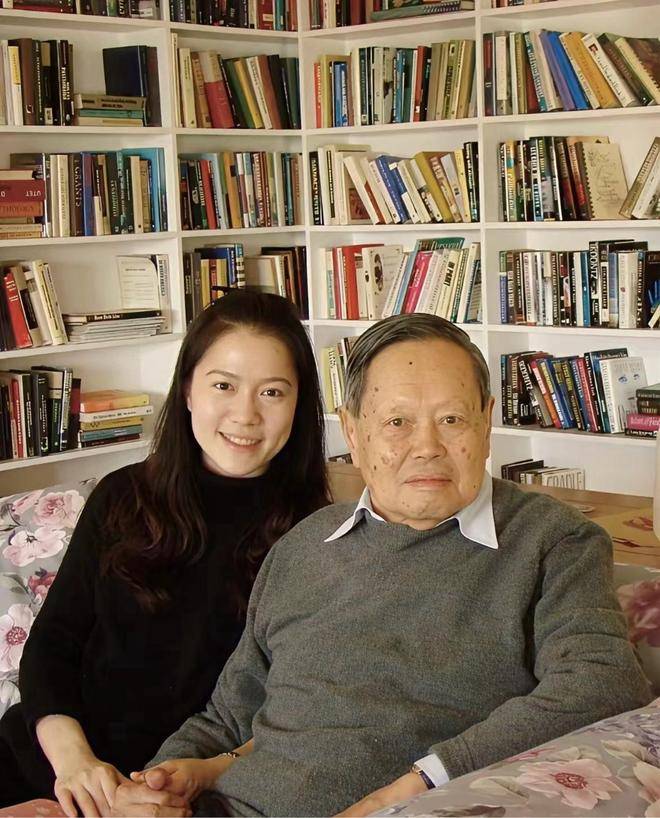

人情世故、江湖地位在杨振宁告别仪式上体现淋漓尽致,这一点,翁帆也没想到。

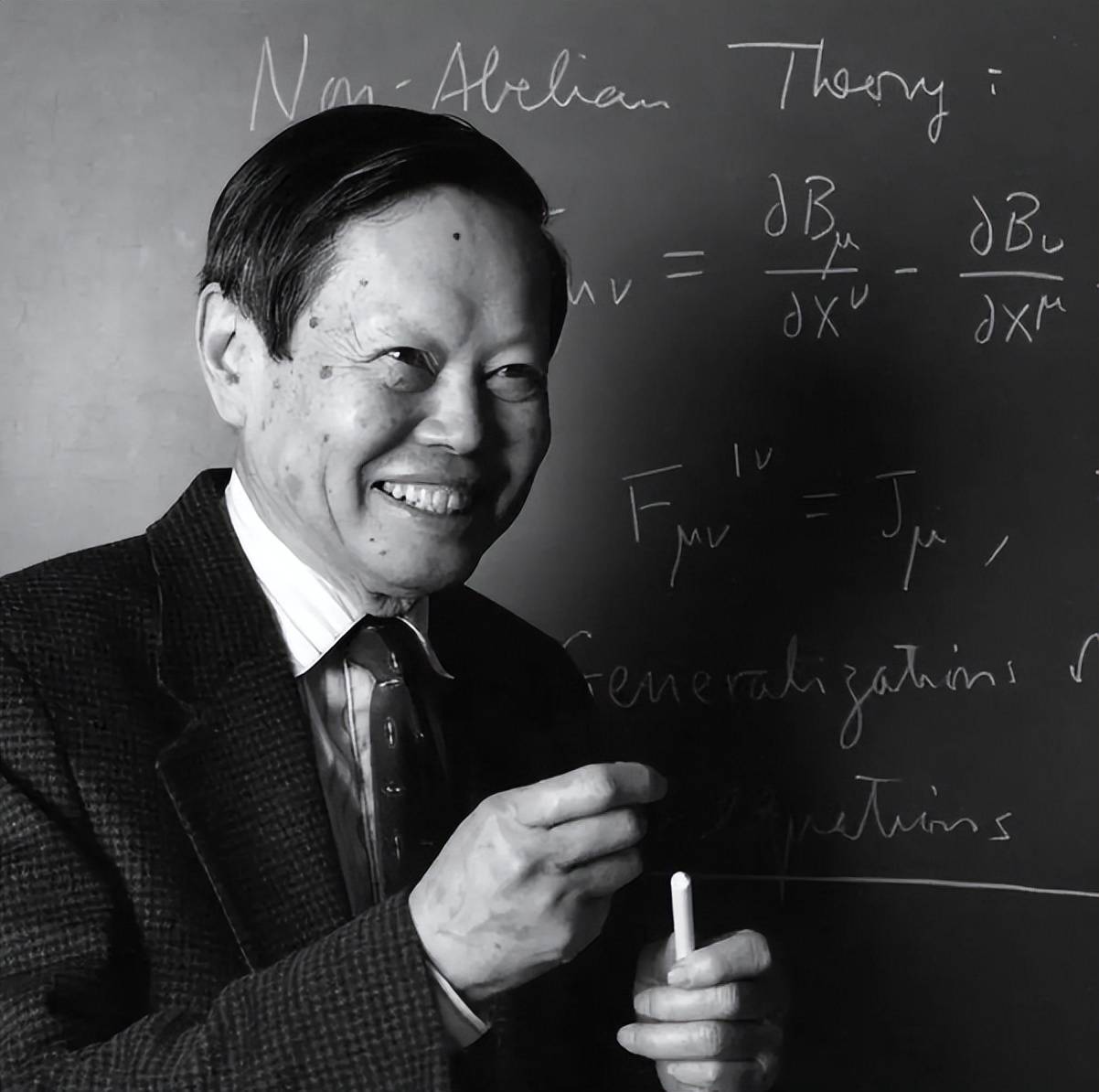

毕竟,作为 20 世纪最伟大的物理学家之一,杨振宁的学术成就深刻改写了人类对宇宙的认知。

他与李政道合作提出的弱相互作用中宇称不守恒理论,也打破了物理学界长期奉为圭臬的对称性原理。

最重要的是,他在 1957 年获得诺贝尔物理学奖,成为最早获此殊荣的中国人。

所以,人们才会对他产生如此浓厚的敬佩之情。

杨振宁的逝世是科学界的重大损失,但他留下的学术遗产、精神风骨与家国情怀,将永远被人怀念。

从清华园走出的少年,最终以科学巨匠的身份回归。

他的一生不仅书写了物理学的辉煌篇章,更用行动诠释了“荣归故土”的赤子情怀。

结语

作为“诺贝尔物理奖得主”“20世纪最伟大的物理学家之一”。

杨振宁的一生,是探索科学的一生,是心系家国的一生,更是追求精神的一生。

他的告别仪式上,没有喧嚣的排场,只有静默的致敬。

这种自发的集体送别,并非传统事故,而是对他整个人生的最高礼赞。

正如杨振宁在采访中所言:

“他最大的成就是帮助中国人改变了自己不如人的心理。”

杨振宁所留下的科学探索精神,也将给无数的后来者年轻人启示,以及最大的鼓励。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏